赵赵

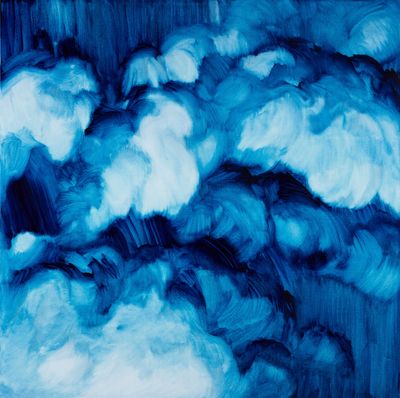

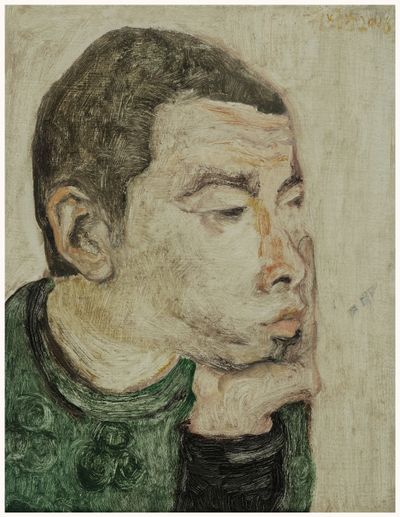

赵赵。图片提供:艺术家。

赵赵。图片提供:艺术家。

2020年1月28日,正值新冠病毒在武汉爆发之时,赵赵将一幅37×25厘米的油画作品《蝠到了》(2020)以无底价无手续费的方式,在晚上9点上拍其微信朋友圈,120分钟过后,11点结束拍卖,此作以人民币20万的价格被律师刘钢购藏,随后,赵赵将此款捐给湖北省红十字基金会"抗击疫情",并在随后的日子里,以不同的方式不断地询问湖北省红十字基金会,要求出具相关的收款证明以及明示捐款去向。

截止发稿时间,这个追问没有得到回应。这个屡见不鲜的情况,大部分人早已习惯,但仍旧不能阻止艺术家或者说身为社会的一份子以行动关切此事。如此的行动,不是赵赵的第一次"行为艺术"(赵赵还是高中生的时候,就有了"裸奔"的行为艺术),也不是只有赵赵会做如此的事情,这更不是其主要的艺术表现形式。1982年出生的赵赵,其绘画能力在大学时就已经得到新疆美术学院以"个展"予之肯定,2003年他在北京电影学院当了六个月交换生,2004年毕业后成为艾未未助手,协助他完成录像作品《北京:三环立交桥》(2004)、《北京:长安街沿线》(2004)、《童话》(2007)、《一个孤僻的人》(2008)以及《老妈蹄花》(2009)等。

在艾未未2011年失去自由之前的一段时期中,赵赵完成了自己许多作品,如《标语》(2006)、《牙签》(2007)、《行走》(2007)、《项链》(2007)、《鹅卵石》(2007)、"碎片"系列(2007)、《站岗》(2008)、《欧元》(2008)、《事件》(2009)、《肥仔猫肉馆》(2010)、《姐夫,我谢谢你》(2010)、《姐夫,我谢谢你 II》(2010)、"大地的女儿"系列作品(2010)、"老鼠屎"系列作品(2009-2010)、《保卫珠穆朗玛峰》(2010),也在艺术文件仓库有了第一次个展"大泉沟"(展期:2008年4月5日至5月5日)。而在工作室解散之后,赵赵跟中国最大的雕塑产地曲阳的工匠合作制作了艺术家以自己为样子,高达8米,立正姿势的警官巨型雕像《伟像》(2011)和"乒乓"系列绘画作品作为其在前波画廊的首次个展"赵赵说:近作"(展期:2011年9月10日至10月23日)。

由于作品和工作经历的原因,赵赵总是遭到有关单位的关切。并不屈服,也不选择回避的他,继续创作出如"星空"系列作品(2013)、"天空"系列作品(2013),"坏蛋- 咸鸭蛋"系列作品(2013),以及极具分量的作品《重复》(2012/2013)、"塔"系列(2013)、《积木》(2014)。2015年10月,赵赵启动《塔克拉玛干计划》—将近40人的团队,由北京出发,行驶近4000公里,花了23天,将长达100公里的四芯电缆从维吾尔族生活区中接通电源,通过10台变压器,延伸到塔克拉玛干沙漠中心,将一台装满新疆啤酒的双开门冰箱通电。

《塔克拉玛干计划》(2015)、《西装》(2015)及《刀》(2009-2015)成为他10年回顾式展览"赵赵"(展期:2016年9月3日至10月22日)中的作品,艺术家自言:"这个展览是一个真正的发布,也是对自己在系统中要做什么的较量,你活成一个什么样的人的较量,但它必须是具体的、可见的。"

相比于赵赵令人印象深刻、"重量级"的雕塑装置,或者,直面社会时事进而记录的影像或行为作品,赵赵的绘画作品,在他的作品体系里,像似武者日常锻炼般存在。在他的绘画作品里,赵赵并不是要写入他的思考,反倒是在绘画的脉络中,将不同的较量方式,以一种合适的时间性封存其中。

从早期的绘画中,如"姐夫,我谢谢你"系列、"大地的女儿"系列、"老鼠屎"系列、"乒乓"系列到中期系列作品,如"星空"系列、"天空"系列,"坏蛋- 咸鸭蛋"系列,再到近期的系列作品,如"一秒"系列(2015)、"自画像"系列(2016)、"恶人"系列(2018)、"爷爷给你讲个故事"系列(2018),都可以看到赵赵在预备各种大型项目与展览间隙的锻炼轨迹,而在以下对谈中,我们从他2020年新展"恶人与诗"出发,聊聊近期关于绘画的思考。

你曾说:"其实我大三的时候,展览水平就像现在的展览这样了。在绘画技巧性上,我也在大学早解决如造型能力的问题,绘画对我来说,没有什么困难",在这样的前提下,你是怎么思考近期的绘画创作,如在林舍的展览"恶人与诗"(展期:2020年1月15日与2月29日)?

我的画,虽然有题材,但是我从不写实,我也不依靠照片去画画。其实,这样的方式在绘画里头挺难的,因为很多艺术家、画家都是依靠图片、图像学或者说历史来创作,或者说有一个参照,比如说哪怕是有一个题材,也要找一个模特,把场景还原一下,至少有一个合理的安排,画面得有比例、人体、结构。 我完全不依靠这样的方式创作。我所有的东西,都是来自于一种想象,所以这里面就必须有足够多的内容,这个展览才能出来。比如说我画桃子,怎么画桃子,都不是莫兰迪的那种桃子,因为他画的东西,还要有个瓶瓶罐罐的静物放在那里,他才画。

我的桃子没有真实的桃子放在那儿,在我的印象里头,或者在我想画的桃子里头,它是什么,它慢慢地呈现出来的。在现实中并没有这个东西,就是包括我画"恶人",包括现实中也没有这样的恶人,这些都属于我们中国传统,比如说佛教艺术,这些佛,也没有一个具体形象。这是造像学。 我画画比较逆着画,你看个展"恶人与诗"里的"笋"系列作品(2019),我可能画的是一个人,它不只是一个笋,是一个东西,它可能有更多人性的东西。这是我赋予了一个画更多的东西,与以前我毕业之后的那种比较表象、表面的东西,有很大的差别。我现在完全不去在乎技巧性的呈现,反而我觉得人性在我绘画里更为凸显。

在近期的作品,你似乎也不太在乎作品是否画得很笨拙,也不在乎美丑,这样极端的美学。

对,我从小不知道女孩漂亮还是丑。美与丑,其实我分辨不了。举例来说,那盆花好看吗?我是觉得不入眼,但我不会觉得那盆花"丑"。万物我没有发现"丑"的东西,到今天,哪怕是一个工业的临时性生产出来的成品,我也会觉得很美。我其实没有在美丑上做选择,不会去画一个美的东西,或者是丑的东西,因为我没有这个东西。

你也曾说,你在画画的时候,会限制自己只用几种颜色。你似乎在做某一种游戏,因为至少你在一个框架与设定里面去创作。

也没有,我就用几种颜色单纯地画。我用那几个颜色,是因为我觉得那几个颜色我能用,比如说紫色这种颜色,我用不了,我觉得我怎么用,我都会觉得别扭。我觉得那个颜色会很跳脱,很刺激,比如说"柠檬黄"这颜色,我都不太会用。这也不是一种框架。

就像很多人,可能他需要24种颜色,才能开始画画。我就需要几支颜色或者你给我一支黑色,一支白色,我也能画。

我对颜色这种要求,和对颜色在画面上的体现,我要求很少,要的很少。

也有这个可能性,也许太复杂对我来说,就不是我可能要去接触的东西。再一个我觉得绘画是不断地从没有的一个东西里呈现出来,一开始没有这个形象出现,这个形象是通过多少笔以后才出现的形象,它出来就出来了。在我的绘画里,没有真的说美丑的判断,绘画里一种表象,出来什么就是什么。

以前还有很多的修改,或者说画很多画废了不要了,有一个选择,我现在没了,一张就是一张,我都不会觉得这张画得不好或不要了,基本上都会把一张画完成。

我不会觉得哪张画好与不好,我不会做一个选择。

从2018年的时候,其实你就开始在画桃。桃有很多变体,你好像在找一种题目跟造型之间的一种游戏。

我在做一件事情的时候,我是想题材性。比如说这个桃,代表了人的一种欲望。

桃是东方的欲望,比如说寿星吃桃,是长寿的欲望。比如说桃很好吃,也是一个物的欲望。从核桃和桃子来说,桃子肯定更有欲望,或者桃子它那种迷惑性的,能够吸引到你的都在桃里。

桃在中国神话故事里不断出现,包括孙悟空偷吃王母娘娘的蟠桃。桃有很多赋予人的寓意,东方人的一种欲望,对生命的生死之间的一种寓意。它会影射,它也不是像什么。

再次,寿星吃桃,其实变成了另一种寓意,它已经跟桃本身无关了,这东西不是吃的。比如说我们在寺院里头看到贡桃、贡果,它已经跟吃无关了,它已经赋予了另一种美学,另一种含义,我们说画一个苹果,塞尚画苹果、香蕉、橘子、梨,不是一种食物的概念,比如我画桃,它不是吃的东西,它不是来吃的,也不是能够独立放在那儿成为一种静物,其实它有更深的东西。无论是拟人化也好,还是它作为寓意的传达也好,桃已经被抽离出来了。

我觉得要这样去理解,我为什么不去画桃,在整个题材里头,包括"笋"这样的作品。你看我为什么不画竹子,中国传统绘画里梅兰竹菊,为什么不画竹呢,我为什么只画笋呢,这都是题材上的拿捏,在这里面我会去选择一点点,我觉得它更契合我的表达。

你从乌鲁木齐去北京了,成为艾未未的助手,又成为独立的艺术家,在这段时间,您所累积的作品和你近几年的绘画作品,不太相同。造成不同的原因,是否因为你对于艺术家本身的理解,要在这个圈子里面要起到的作用不同所致?

我没有圈子化,我是一个特别离群索居的人,我从来不跟艺术家玩,我微信里头没有艺术家。

我觉得人就是这样,你年轻的时候,你只有一个面,想让人看到一个面,可能稍微年纪大一点以后,你觉得人不是只有冷酷,还有温情的东西在,而且就是你会越来越凸显你这面向,你别把我当一个动物看,我还是一个人,人也有七情六欲,你如果只把一个面给人看的话,这个面也是被选择出来的。

比如说杜尚。我看杜尚的东西看了很多,为了研究杜尚,我还去洛杉矶的USC Pacific Asia Museum(为Pasadena Art Museum的前身,1954-1970年间)因为杜尚最全面的展览,就在这座曾经的帕萨迪纳美术馆里。杜尚跟一个裸女下棋,就在那座美术馆里面,但是你知道那个美术馆是什么样子?那美术馆是一个中式徽派建筑,美术馆的门口还有两个中式的石狮子,那个馆就是一个中国馆。就在一个徽派的建筑里,做了一个杜尚最重要的展览。

我看到所有杜尚的照片,包括他跟那个裸女下棋的现场图片,至少有20卷,600多张照片,而在600多张照片里面,他选出来了3张不到的照片作为他这件作品的宣传。这就是一种拿捏,杜尚才是那种精确地让你看到他是一个冷酷的人的那种艺术家,不像我们今天的时代,我们朋友圈,吃饭吃的油条也发出来,吃个西餐吃个牛排也发出来,杜尚绝对会把这些图片去掉,永远让人看到的是他在精准地切一块牛排。当然这也是一个艺术家的传递出来的准确性。

但今天不是这样的,今日观念艺术不存在,其精准性不存在。观念艺术,你一定要警惕精英化,因为精准性是一个很立体的设计,如此的准确性未必是那个角度的准确。我们今天是没有一个人的角度是那么地精准,我们都是活在一个"约莫"的世界里。

对我来说,我并不想截取某一个东西去呈现出来。我是什么样,我告诉你是什么样,就像百度词条一样,搜一个人,这个人是谁,这个人肯定是一个被词条归纳过的人,我并不想成为一个被归纳的人—我以前应该是什么样,我现在应该是什么样,我未来应该是什么样。

我还是在激烈的环境里头,曾经很激烈的,不断地在参与社会实践或者一直到打压到连个展览都不能做,别说看我冷酷类型的展览,还是看我温情类型的展览,你任何展览都看不到。这就是一个比较残酷的现实。

当然我也不是为了这残酷的现实而婉转地做作品,其实我也一直很决绝地做作品,包括绘画。你觉得绘画不冷酷吗?我觉得我的绘画才是我的隐私,我觉得我的绘画才是我的一个人格,特别割裂,或者是我所有受过伤害的那种经历与感受,都在绘画里,所以,我的绘画里还是有很多情感。

你还运营两个空间,一个是穹究堂,另一个是305空间。这两个空间,应该跟你自己的创作有相当大的关系?

穹究堂是研究古美术的空间,305空间是做当代艺术项目,这两个空间对我来说,它就像结构里头需要去输出的东西,尤其是305。305当时我们在做的每一个展览都是偏方案,做展览艺术家的动机。然后基本上我帮他们做的展览,都是只展一天,或者展几个小时就结束了,速度非常快,关键就是说动作非常小,但是谈的事情还比较广阔,我觉得这些都是我在思考的问题,就是我在做展览的时候,我在思考这些事情,所以就是它变成了一个让我不断切换、转换,然后跟很多艺术家交流的一个空间。

我帮他们做过很多展,305差不多也来来回回也做过20多个展了,其实现在也在谈新的展览计划。如果从2012年开始做的话,305我已经做了有8年了。有的时候做展览会很快,现在也有很长时间没有做展览。目前对我来说,好像没有感觉像那个时候那么值得要去做一个展。

例如徐舜也在展览里。当时我做展览的时候,就觉得像他以前那么高产的艺术家,后来一年只画一张画,我就想研究他为什么会这样。这种对艺术家剖析的愿望特别多,我对这种情况特别感兴趣,他也会反馈给我,我觉得如此展览的呈现特别有意义。我们展览的时候,只展一张画,增加对一个艺术家的剖析和阐述。

我一直在做的是这种事,这一点肯定是跟我当代系统的结构是有关系的。

观念主义已经走到头了,或者是已经结束了,如此的结论是基于你自己本人的实践,对于你周遭、你有兴趣的人所做调查?

对。我就一直在干这个事,因为我自己做纪录片,现在还在做,不断地访谈,虽然有很多东西,我不喜欢用作品来呈现它,但是基本上,我就在做。我现在做的工作其实有点像人类学的调查。当代终结,不光是当代终结,当代艺术这件事情,在下一个世纪还能不能成为一个我们探讨的话题,我都觉得要打一个问号。

整个西方的问题能不能探讨,还要打一个问号。因为我觉得,我们已经在泛游戏里头了。我们追着西方走了这么多年,使我已经深知这个系统已经差不多了。我们以后要不断地造非常多的博物馆,才能把这些东西封起来,这个系统是没有处理厂的。艺术没有处理厂,我们一直在创新或者说产出,但是我们不会处理。

地球是一个博物馆,人类博物馆,或者是动物神秘系的博物馆,可能你在另外一个地方看到地球,地球就是充满了很多的小装置,我们把所有的东西都改成了艺术。你想过没有,地球像是一个改造厂,这个其实违背了艺术的本质。我倒觉得中国哲学思想,还是能够在今天、未来有得一拼。因为中国人挺讲究循环。我以前觉得天人合一是挺扯的一件事情,但是我现在觉得天人合一这种想法或者这种世界观,挺实用的,或者这在未来挺有生机的,它不是一个会终结的东西。

在今天这么快速的科技时代,是无意义再谈人本身的革命。如同二战过后,有人问过爱因斯坦"第三次世界大战会使用什么武器",爱因斯坦说:"我不知道第三次世界大战用什么武器,但我知道第四次世界大战用的武器是石头。"这句话挺启发我的,当一切文明或者说工业文明完全摧毁以后,或者电子通信全部摧毁以后,其实人又回到了一个原始的状态,人到达高度文明,高度发达的时候,一定会终结。速度快的时候,就产生了正极和负极一样,太快了,它就会燃烧,一切就没了,瞬间就没了。

整个艺术的状态也是这样,以现在的速度,我们重看文艺复兴,可能需要看一个月吧,文艺复兴的艺术家可能是一天看一个人,一个月30个人,应该要500年才能艺术看完了。我们今天要研究近百年的电影,我们都研究不完它,别说3年了,30年都研究不完。最后,我们还是只能精英化,代表战后的是哪些艺术家,特别表面的认识。

还挺有意思的是说我们中国人或者亚洲人在这个文明金字塔里头,从科学到宗教还要往上又走了一步,就是玄学—这一切都是妄想不存在的。

"一直在反叛、革新、批判,在系统中去颠覆",如果用这个概念,你都不知道你在干嘛,你好像一堆蚂蚁在搬家,一堆蚂蚁在干事。iPhone11做完以后,如何生产出来iPhone12?对于我们来说,要电话干嘛,其实这就是艺术。

从穹究堂,从古美术的研究,慢慢地你看我用的手法跟很多艺术家也不太一样,我一直是在古美术和当代艺术做结构切换,不断提示一个作品的呈现。穹究堂、古美术给我带来了非常远、宽广的东西,至少我觉得,其中不存在着所谓的颠覆,这是一种想象,我觉得它可以更庞大,或者是更广阔。

如果我开始对古物有兴趣,或者是对历史有兴趣,那是因为我觉得那是一个安全的地方,就是我可以在那里躲起来,那里的世界相当的吸引人,就像是一个巢穴,而且那里的时间速度感,是相对稳定与恒定。

你现在说到的感受,你一定要警惕:被古美术迷惑。因为我们走进电影院以后,我们也会哭也会笑,为什么走进古美术里头,就会觉得像个巢穴。这是你的感觉,它给你带来的那种安全感,实际上古美术给人带来最大的感受,应该是面对的终极的东西,生死的东西,因为那个都是人类留下来的一些经典,被称为"美学死角"的东西。我们为什么会觉得在美学死角里头觉得安全呢?你应该警惕这种感受。它为什么会终结,这么漂亮的东西,它为什么会终结?其实我接触古美术的时候,我都一直保持非常高的警惕。

而且我一直觉得,古美术是一种特别不安的感觉,它怎么会在没有电的时候,他做出来这件东西,会让我很不安,古美术会让人内心的震颤,我倒不是说沉浸在古美术的那种美里头,要不然我也不会把玉壁放在玻璃上嵌在里头或者做《重复》这件作品。古美术让我很没有安全感,不断地提出问题—我在哪,我是谁。

从松美术馆的个展"绿色"(展期:2019年12月21日至今),到你在唐人的个展"白色"(展期待定),这些关于颜色的讨论是?

我打算做颜色几部曲式展览。白色是非常敏感的颜色,白色有政治信仰,白色有排除一切的寓意。

"绿色"和"白色"之间的衔接,其实也是因为有了"绿色"展览的计划之后,才会去想,我下一个动作是什么。这挺像一个人打拳的,因为我也练过武术。当我知道我肯定要击倒你,我觉得我会用一套什么样的逻辑、拳脚来击倒你,但我并不知道你如何攻防。也许我计划出这一拳就把你打倒了,结果你一下躲掉了,我接下来的动作都会出现偏差。但这场拳击赛已经开始了。

所以你在不断地变换中,调整自己的节奏,比如说"绿色"就是一拳,这一拳可能打着了,打着了并没有把人击倒,你需要马上用膝盖,或者腿马上再去补一下。你一下击不倒他的时候,你无效的时候,这时候就要出重拳了,其实我也是在看对方。

对方到底是谁?

对方,目前来说,当然我自己跟自己较真了,我把自己当作对手。在做"白色"的时候,肯定还是跟政治性有关系,跟一个人个体,政治的隐秘性,或者政治的压迫感有关。我不断地围绕着整个艺术的事情在出拳,你别觉得我这一下这样,一下又那样了。这是不是一种迂回?也许画画就是一个迂回,但是你不知道下一拳可能就在这迂回之后就击中了。

我觉得我是一个已经无法停下来的人,因为我已经是一个在场上,要不断出拳的人,而且我不会停下来,我也不把它当作竞技,人生的这种节奏是不断地在调整。或者你也可以击倒我,我也被击倒过。我又爬起来,我又在想下一个是该呼吸还是应该再去出拳,其实我也有过这样很多的停顿。

在北京生活,你每一天都是身不由己,没有一天你是主动的,有很多身不由己的东西要去面对。我也确实躺在洛杉矶去晒过几天太阳,但我觉得人已经废掉、傻了,也许像洛杉矶那个地方是我的一个缓冲区,让我觉得休息够了,我又要战斗了,所以每次我在北京待的时候,都会有一种感觉:自己真的是在现场的感觉。

你曾是艾未未的助手,你很多思想,可能是被他启蒙。但其实一个艺术家都会想要追求自己的独立性。在这个方面,你是怎么样去思考,因为他有可能给你影响很深,给你很多的启发,但同时你要怎么样成为你自己,而不是他的接班人。

一开始,人都会这样传递下来的。你也是不断地被传递下来,其实这世界上没有一个独立的存在,人都是互相影响、牵引。看爱因斯坦的时代,那么多科学家、艺术家、音乐家很多人在一起,他们那个时代很伟大,爱因斯坦的时代,你会觉得谁影响了谁呢?是一种互相的影响,但是说到头,每个人的个体基因是不一样的,最终那种表达,那种局限是不一样的,比如说他现在在德国,他只有他的资源,我现在在北京,或者我现在在台北,我就只有我的资源,我的资源是独一无二的,我们俩不会用一个语境去做事情。

这种影响性,其实就是西方的圈套,一定要避免这种意识的传达,因为从文艺复兴开始,中国人就在画梅兰竹菊,花鸟鱼虫,中国人从来没有不画这个题材过,一直在画,我也画竹,你也画竹,难道你是我老师,我就师承你吗?没有这个东西,中国人要说的是什么,谁在这件事情上,领悟得更深刻,谁就厉害了,不在乎于你们都在做同样一件事。

其实这是一种个体认识—你在那个角度,在那个气候,你用什么样的语境、方式去判断一个事情。这是一个个体性的差异,不能用西方这种圈套—艺术家和艺术家不能大同—去思考。—[O]