张恩利:会动的房间

展览现场:"张恩利:会动的房间",上海当代艺术博物馆,上海(2020年11月7日至2021年3月7日)。图片提供:上海当代艺术博物馆。

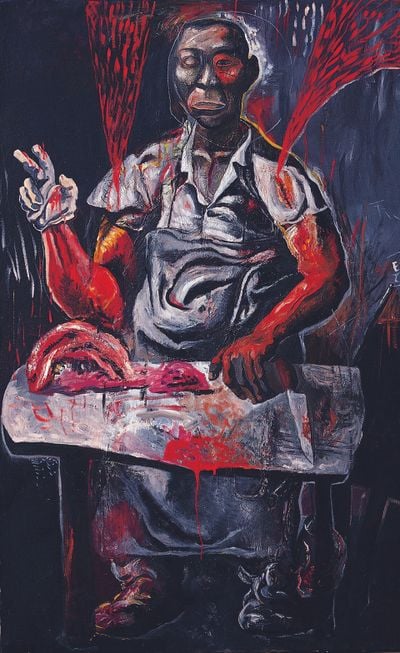

1990年代起,艺术家张恩利(1965-)以他基于对周遭人物及日常生活细微观察而创作的现实主义题材具象绘画找到自己与时代脉搏的共振,彼时,中国正经历改革开放后经济、社会和文化结构以及社会资源分配的巨大变革,张恩利用他极具个人风格的阴郁色调和激烈的笔触刻画下时代转型中小人物的生存状态和微妙的心理变化。

千禧年后,张恩利开始以一系列日常物品为主体进行创作,从强烈的情绪表达转向更为隐秘的意识流动。2007年开始,张恩利突破了平面绘画中画布的限制,通过一系列"空间绘画"构建出调动观者身体经验的场域。这三个阶段应该说是张恩利迄今为止近30年的艺术生涯中几个最主要的创作节点,它们构成了艺术家如今丰盈的绘画事业(oeuvre),而他也仍然持续地创作。

2020年11月,张恩利在上海当代艺术博物馆(以下简称PSA)迎来了他迄今为止规模最大,带有回顾性质的个展——"会动的房间"(展期:2020年11月7日至2021年3月7日)。展览邀请Maxxi博物馆艺术总监侯瀚如担任策展人,集中呈现了艺术家自上世纪90年代初期至今各阶段的百余件绘画作品,以及根据博物馆庞大的建筑空间全新创作的"空间绘画"系列(2020)装置作品。从中不仅可以看到那些如今难得一见的艺术家早期人物肖像画,更可以看到这些跟随艺术家跨越了中国经济体制改革以来最重要的发展时代的绘画所映射出的个人在大时代背景下历经的内心变化和一代人集体的记忆印痕。

1989年,张恩利从无锡轻工业大学艺术学院毕业,同年稍早的时候,"中国现代艺术大展"(China / Avan-Garde,展期:1989年2月5日至19日)让中国前卫艺术实践得以首次集中展示。从柏林墙的倒塌、万维网的出现到学生运动、西方思潮的大量涌入,中国和国际上都经历着政治风云的剧烈变幻,同时也成就了一批与张恩利同时代的中国当代艺术家。但彼时张恩利并未像他的一批同代人那样借着时代的春风,以表现中国政治题材的现实主义绘画而得到西方藏家和市场的青睐。

1990年代他在上海一边教书一边创作,35岁才迎来了自己的第一个个展"舞蹈"(展期:2000年7月12日至23日),也是他1990年代至2000年间创作成果的首次亮相。那时期张恩利的绘画以人物肖像,尤其以表现屠夫等平凡人物为主。在《二斤牛肉》(1993)与"屠夫"系列作品(2000)中,暗沉的底色上是人物粗犷的造型,案板上待切的肉被施以高饱和度的鲜红色,人物无表情而略显麻木的面部让一切看起来既焦灼又压抑,类似弗朗西斯·培根画笔下竭力表现的人物内心的挣扎。在张恩利创作生涯早期,我们同样可以透过这些绘画看到艺术家彼时在整个纷杂的时代背景及对个人命运的思考和内省中所历经的挣扎、彷徨与矛盾。

进入2000年,中国社会已基本完成经济体的转型,人民生活水平的普遍提高很大程度上影响了人们的生活状态,张恩利在绘画"吃"(2001)系列中尤其捕捉了这些转变,色彩上较前期更为明亮,但仍保留了戏剧化的表现形式,通过对常见于日常生活的聚餐活动中的人物刻画,表现充满张力的叙事和那一时期人的内外状态的变化。

随后,他的绘画主体从人物转向了静物。作为一名从生活中的微小日常出发来表达内心世界的艺术家,张恩利对于一只水桶、一个纸箱、一根皮管、一个皮球与对一个人的行为倾注了同样的关心与热情。

无论是描绘人物还是事物,对于张恩利来说都可被归结为一种生命的活动。例如在"水槽"(2006)、"水桶"系列(2007)中,他以其惯用的薄涂手法,强调用清晰简明的线条表现物的质感与空间感。这些物往往是一些频繁使用的容器,或是属于他儿时记忆的皮球,如《足球和篮球》(2007),其中包容了人和时间带来的一切痕迹。在年近40岁之际,张恩利逐渐获得声望,外部社会经济环境也迎来稳步上升的阶段,与艺术家此前的创作相比,绘画上已然转向了更为松弛、安静与沉敛的表达。

张恩利曾如此解释他对线的偏爱:"物的形态给予我们的想象力是无限的,这些线条具有强烈物理性的感受,线的重量、弯曲程度都会在视觉上产生影响。"[1] 不论是路边的铁丝、电线还是各色的皮管子,如《铁丝》(2013)、《红管子和绿管子》(2013)或《大管子》(2015),都在他的画里呈现出既写实又抽象的形态。这些艺术家为人熟知的线条缠绕交错的明亮画面看似与其早期绘画背道而驰,然我们从中却能窥见艺术家作为个体的成长心境与变幻的时代之间不可分隔的连接。

21世纪在过去近十年后,技术的突飞猛进和社交网络的崛起冲击着社会的方方面面,给艺术实践者也带来相应的机会和挑战。当一大批艺术家转向拥抱技术带来的新颖的创作方式时,张恩利仍然坚定走在绘画的路上,这一古老的媒介及其手工劳作感在被技术冲击的时代显得尤为珍贵。

在画布和平面上作画后来似乎已不能满足张恩利对自己在绘画上的要求,他开始追寻绘画的源头。自肖维岩洞壁画所处的公元前约3万年起,人类就开始在岩洞的墙壁上作画,这启发了他思索画布之外绘画的可能。由此,张恩利将自己的绘画拓展成了"空间绘画",他摆脱画布和画框的限制,直接在现场墙面、各种建筑部件以及纸盒上作画,试图跳脱长期以来绘画固有的形式,也让绘画本身成为介入、干预空间的行为。

此次PSA的展览中大量呈现了张恩利在纸盒上的绘画作品,从《悬垂的皮管子》(2014)到一系列"空间绘画"(2013-2014),以及艺术家根据美术馆五层的一个巨大空间而特别创作的一件全新的《空间绘画》(2020),无论大小,都是由一个个纸盒搭建而成。这些连同过去到本展,由成百上千个纸箱构建出的"空间性"场域带给走进其内部的观众某种在公共空间中难以获得的私密感和短暂的逃逸感。

纸箱上色彩的堆叠与笔触的流动不断调动着观者的视觉神经,纸箱这一现代生活里再平常不过的物件被艺术家转译成一个让我们既熟悉又陌生的媒介,就像站在岩洞中,被史前壁画所包围的感觉那般,一切虽都是旧的,却从未如此鲜活。

近几年来,随着展览越来越多、市场越来越大,张恩利成为最成功的中国当代艺术家之一,早期的绘画现在看来好似一段久远的过去,就连自己在展览上看到多年未见的早年作品时也不禁感叹:"就好像突然看到多年前认识的一个人,如今只剩下依稀的印象,因为他已经变成了另一个人。" [2]这"另一个人"而今开始更深入地透析自己内心潜意识的意象,画面愈趋抽象。

从"花园"系列(2017)到《手艺人》 (2019-2020)、《吃肉的人》(2019-2020)、《外科医生》(2020)等等,张恩利在绘画的路上越走越宽广,风格愈加多变。乍看之下,他30年间的种种变化好像来得突然,但深入了解才会发现其中渐进的过程,以及这30年间艺术家作为独立的个体是如何与整个时代和周围生活环境发生关系。

诚然,展览"会动的房间"没有在一个线性时间轴上展开叙事,而是将作品打乱再重组,有时根据视觉上的考量并置作品,对于不了解艺术家的人来说,更难以把握住艺术家在创作上变化的逻辑,而对熟悉艺术家的人乃至艺术家本人而言,进入展览或许就像打开了一本珍藏许久的相册,记忆和时间随着图像肆意地跳动起来。—[O]

[1]

澎湃新闻,《以"空间"作画的艺术家张恩利,如何与古较量?》,2019

[2]

Hi艺术,《张恩利:画了30年,我的兴趣点在于手和画布的接触》,2020