滨边风:一个人的剧场,个体的自白

90 后表演艺术家滨边风(Fu Hamabe),申请了台湾教育部所发放的"华语文学奖学金"来到台湾,学习了半年的中文,并通过检定考试,成为少数能说"进阶"华语的旅台日本人之一。造成她风尘仆仆地来到台湾,放下一切的事情只学"华语"[1]的原因,并不是表面上学会华语更有竞争力之故,罕见的是她自身对于日本殖民台湾历史浓厚与认真的兴趣。

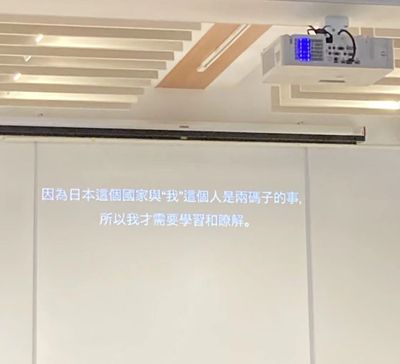

表演现场:"我的欧吉酱",九思堂,台北(2022年6月11日)。摄影:支黎雁。

在滨边风初步总结她的所见所闻之前,她先做出了有前理解之效的"独剧"《我的欧吉酱》。《我的欧吉酱》是滨边风自编自导自演的戏剧,在台北大稻埕的九思堂上演,讲述的是一位女孩与爷爷相处的点点滴滴,其中所有的对白皆由滨边风主演,而长达 70 分钟的单人表演,中间巧妙地穿插了传统的歌谣与乐器表演以及具有当下感的投影,使人的注意力始终放在剧情的叙事中。从形式来说,能够将传统戏剧与当代表演杂糅地这么游刃有余,是让人见识到艺术家艺术性成熟的部分,而从让人身历其境与代入感的在场性来说,则更令人看到艺术家的叙事魅力。

艺术家特意选择在"日治"时代[2]有经济、文化、政治中心的大稻埕中的独立空间演出,足见其对于地缘政治的敏感性。剧本尽管立基于爷孙关系但却带出了不同世代在对于"韩国"、"朝鲜"在认知上的极大冲突。造成关系的决裂,也就是叙事中第一个转折,在于逐渐懂事的孙女,有一天听到爷爷脱口而出的词汇"バカチョン カメラ"(Bakachon 相机,虽然指的是"傻瓜相机"——傻瓜都会用的相机——但是,这个词汇中的傻瓜却特指了韩国人,也就是傻瓜朝鲜人都会用的相机)而感到羞愧,并且当场就跟爷爷说,这么说是不好的,是带有歧视的。但是,爷爷却不当一回事地回答:"歧视?这种相机从以前就叫'笨chon相机'啊,我没有不好的意思"。

从这样的转折出发,叙事的发展进入了孙女在成长过程里所遇到的在日朝鲜人(后自愿归化为日本人)以及孙女后来自愿回家照顾爷爷陪他渡过人生的最后,其中虚实交替的对白都中规中矩,但其中对于日本人歧视、打压在日朝鲜人,日本与朝鲜的侵略与殖民,提出了极为个人性与独特的思考。

这样的思考源自于艺术家本人的成长经历——从小生活在京都韩国城的她,并没有被养成天然歧视,反而,却保有清澈的是非观念与他者观,她选择去念在日朝鲜学校(一种朝鲜学校只收朝鲜族裔的学生,另一种则在近年开放可以收非朝鲜族裔的学校)以及大学去念国际关系,都是为了要去探究日本与朝鲜之间,学校没怎么仔细教的近代史。这样的背景,造就了当她将她对于日朝历史的思考埋入对白中时,变得更具说服力。而这样对白,也因为"独剧"的形式,这样第一人称的演出方式,使得观众很容易带入——这样的对白就如同观众心里的呐喊与自我对话一般。

于是,关于她的表演,最常被问的问题之一就是:"独剧"这样的表演形式是从哪里来的?

不同于《我的欧吉酱》的全日语独剧,在由日式宿舍转为台湾文学基地中上演的是滨边风阶段性的"读剧"。"读剧",不同于"独剧",只会有华语与日语交替进行的台词与演唱,而没有更丰富的戏剧表演形式,内容讲述的是跨越三代、中、日、台三地之间离散家庭中的第一代与第三代的故事。这样的故事建立在滨边风来台湾学华语的过程中所遇到的在日治时代成长起来的台湾人的遭遇上。

有别于日本殖民朝鲜的经验,日本殖民台湾的历史,对这些台湾人来说,可谓是正面与亲切——那时的台湾人,在学校说的是日语,接受的是先进的(皇民)教育,在家里说的是闽南语或客家语。从历史进程来看,后来接手台湾的国民党,虽然"抗战胜利",但是,从文明发展的角度来看,是否又比日治时代的日本好,又是另一个问题——国民党治理台湾期间的镇压与铁碗,造成了人民对管理者极大的嫌隙。

在这个还在建构的剧本中,造成主角(在日本出生与成长,后来回台湾又去日本工作最后回到台湾的中国人)身份觉醒的转折是她好不容易跟志同道合的朋友,再次回到日本生活工作后的一天,在工作的过程中,被一位讲闽南语的台湾客人指认:"你不是台湾人,你说的是北京话,你是中国人"。

这句话尽管极具个人性的评断,不具真实的意义,但是,却推动了主角对于自我身份归属的思考——我到底是什么人?我说的语言,真的可以代表我是谁吗?对于这个问题,艺术家通过自身的田野调查、学术研究与成长经验,也给出了极具个人性的答案。这样的答案,通过呐喊表演出来:"你没有权力决定我是谁!"

这样的呐喊,喊走了总是笼罩在台湾社会的"身份焦虑",也赋能了整体观众身份自觉与自治的意识,而这样的觉醒,没想到是由一位日本人给的。那又如何呢?

如果我们要通过种族、历史、语言来区分你我,划分高下,仇恨彼此,那么这些造就我们成为今日的我们的东西,就被贬成武器,为要遮掩、逃避发生在自己身上的伤害与痛苦。

回到那个最被常问的问题。其实,那是一个假问题,从来不是形式的源头来自于哪里,而是在于怎么使用,怎么为内容服务,怎么成为丰富艺术的源头之一。一如剧作"上游"海报上的字句"父母给我有中国口音的日文,在河边跟日本朋友聊的日文,以及搬到这里后学会的有台湾味道的日文","就是"我自己的语言。这样的"我自己",这样地看到自己多元的"上游们",是让个人的生命不再扁平与单向度且具独特的原因。

这样的表演方式,巧合地满足了疫情时代人的需要——可以近距离的交流与互动——价值观的交流与输入,可以是个人性的踏查与总结,可以不是植入性的自白。

某种程度上,滨边风的表演,让人想到:一直在等待的道歉与反省,难道不可以是这样的方式出现吗?—[O]