“刘野:书与花”:既是冥想,也是斡旋

走进卓纳画廊的刘野个展"书与花"(展期:2020年10月29日至12月19日),你发现自己仿佛置身墓地或时间胶囊,前者静默气质似乎与外界隔绝,后者则焦点凝结于时空。小而精致的画作陈列在公寓型上东区优雅画廊,以俯瞰视角特写书籍引人驻足细看。大部分朦胧单色色调,不时的亮蓝或艳红渗透,它们选自刘野的"花"、"书"和"禁书"系列的新作。尽管主题有所不同,但"书"始终是贯穿整个展览的主题和对象。

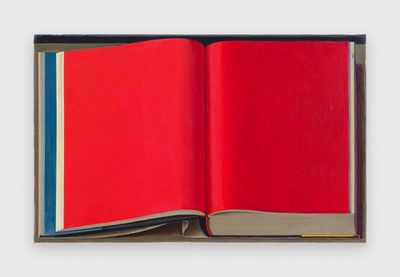

花朵被描绘成敞开书本中的单页,扭曲的茎作为标注页数,河原温两卷本的《一百万年》的封面以金银颜料重画。甚至《花3号》(2013-2020)这件桌面上两支插瓶玫瑰的作品,也使人联想起艺术画册。当简洁的线条和繁多的灰色调使人联想到莫兰迪的静物画,其方形平面划分和刻意的平面性显然来自西方艺术史的现代主义影响。与艺术家此前对观看这一行为致敬的画作(例如小女孩观看著名艺术)不同,新作则更含蓄,几乎像从一本被勤恳艺术生翻烂的黑白艺术画册中撕下的一页,如《书6号》(2014-2015)像把蒙德里安的红蓝黄格子画转换成一部摊开的书。

细致的油画颜料涂层和长时间的工作证明,"书"对刘野来说似乎是承载了很多个人意义的对象。根据新闻稿,这位画家的绘画策略——以特写的方式描绘书本——营造了"冥想沉思"的气氛,这是基于他对书本作为物件的欣赏以及他对文学的热爱。实际上,个展中的三幅画是直接从德国摄影师卡尔·布劳斯菲尔德(Karl Blossfeldt)的写真集《 Wunder in der Natur》(1942)和《 The Complete Published Work》(2017)中摘录。自己制造相机、以其放大的植物标本的黑白图像而著称的布劳斯菲尔德(1865–1932),他的摄影图像总是引起人们对拍摄对象中的雕塑感和其中难以置信的细微纹理的关注。

刘野对几本享誉世界的艺术画册和文学书籍进行了绘画性的诠释,这些书本身大部分便是印刷复制的产物。在2018年创作的《书21号(卡尔·布劳斯菲尔德,〈出版作品全集〉,塔森出版社,2017年)》中,这画册被颠倒了。这样的结果导致,反向的花和伴随的标题使其具有神秘的质感,让人联想到欧洲中世纪绘图手抄本。该作品还通过描绘精细的细节(如投射在书页上泛蓝的晨光、使用的书签)来暗示时间。

然而,必须指出的是,刘野一贯将书籍转译为绘画的方法不仅是冥想(meditation),还是斡旋(mediation)。如果书籍的功能是为读者调和语言、图像和概念的容器,那么以原创形式重新制作这个容器的艺术家需要承认自己作为新调停者的主体性。在数字通信和文化责任的时代,遵从现在过时的关于绘画、摄影和机械复制之间复杂关系的论述,不可能取得成效。

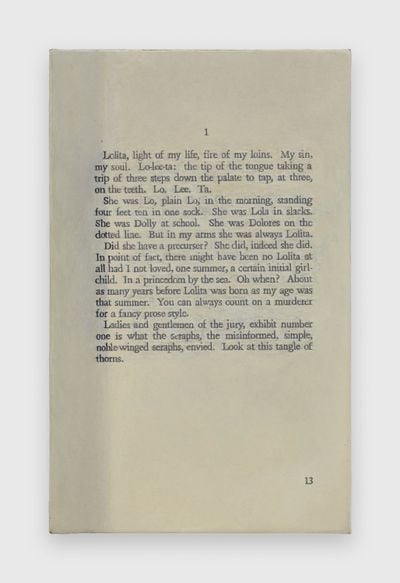

即便我们将这一系列作品理解为冥想,诗意和个人性的引用,这些"引用"所包含的内容也不容忽视。刘野以与展览中其余作品相同的精确度和专注度,完成了弗拉基米尔·纳博科夫(Vladimir Nabokov)的著作《洛丽塔》(Lolita)第一页的绘画作品《书15号(〈洛丽塔〉,奥利匹亚出版社,1955年,第14页)》(2017),重复道:"洛丽塔,我的生命之光,我的欲念之火"。不知何故,小说中公然针对女性的厌女症和性剥削,在此完全没有被承认。于是,与书中相同,那不受管制的掠夺性欲望,被反刍并烙印在刘野所呈现的页面中。

那么,当这样的作品放在2019年至2020年所创作的作品《禁书5号(巴尔蒂斯变奏)》旁边时,会发生什么?在《禁书5号(巴尔蒂斯变奏)》中,一位膝盖着地,有着刘野的肖像画的风格特征——大眼睛和及其纤长的肢体——的年轻女孩,其上肢压在一本绿色封面的书,脸上顽皮的表情掩饰了她诱人的姿势。正如作品的标题和有意摆放的位置所暗示的那样,这件作品使人想到近年涉及巴尔蒂斯及其画作《做梦的特丽莎》(Thérèse Dreaming,1938)的争议,该画作的特征是描绘青春期前期的女孩慵懒且引人遐想的样貌与姿态。画作的构图其实是取自巴尔蒂斯的《布兰查特家的孩子》(The Blanchard Children,1937 年,现存于巴黎毕加索博物馆),其中同一个女孩特丽莎半闭着眼地趴在摊开的书本上方,她的兄弟则是倚靠在桌子上,陷入在沉思中。刘野选择了视觉煽动性更加平缓的参考,同时把重心放在女孩的身体上。不管艺术家是否暗指2018年上万民众上网联名请愿将涉及恋童癖性偷窥的作品从大都会博物馆(Met Museum)撤下以及由此产生的审查影响,在此艺术家轻松引用经典艺术和文学作品的方式,意味着他无需说明自己的立场。所有的一切都受制于冥想的过程,而在这个过程中,居中斡旋的角色被稀释、未经审查,并且脱离了混乱的现实。

在《死亡的尽头》——刘慈欣科幻三部曲《三体》最后一卷书中,主人公们在面临迫在眉睫的厄运时,肩负着挑选历史上的艺术杰作,用其填满他们的宇宙飞船的任务,努力保护人类文明和历史。在新冠病毒肆虐、全球政治动荡和各种生态灾难中,书中世界末日的情景并不是那么牵强。有人可能会说,不仅仅是对象本身,更重要的是创造的对象背后的透视图和框架,它们被赋予了可见性,并为后代子孙而保留。至此,"书与花"在继续在现代主义、规范主义和男性中心主义观点之間調停斡旋的同时,又试图传达些什么?—[O]