CLEAN,当展览成为一种仪式

展览就像一场仪式。展品像是祭物,策展人像是祭司。通过献祭,也就是以作品陈列对外开放的方式,达到"CLEAN",一次画廊易主更名之后的祝祷。

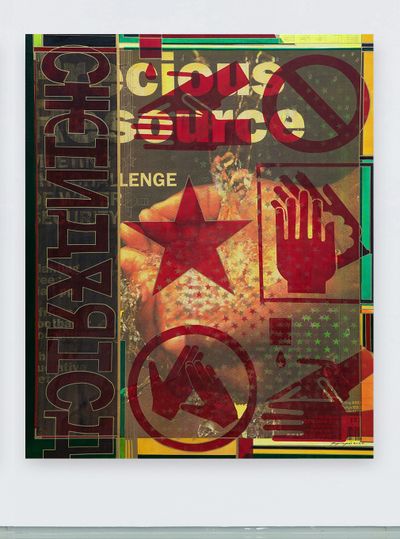

展览现场:"CLEAN",SPURS Gallery,北京(2020年4月18日至5月17日)。图片提供:SPURS Gallery。

在这个集结43位艺术家的群展"CLEAN"(展期:2020年4月18日至5月17日)中,画廊向所有参展艺术家抛出两个问题—"CLEAN"的定义,疫病的思考与影响,如"艺术是个生意不需要遮掩,创作转向开放式,不需紧抱着'好艺术的标准方法'去做减法"(薛峰);"创作者不时地把积压脑中的一个个'自我',以艺术的形式驱逐出我们的躯壳"(陈彧君);"因为疫情泛滥,最近没法去工作室,没有创作"(廖国核);"这场瘟疫对我们精神世界造成的影响还不能评估,我们还处在这个进程当中"(邬建安);"对这次病毒灾难,还看不到真实,所以没办法做什么判断"(张辽源);"在这几个月里,我除了焦虑和短暂的头脑放空,就是在焦虑中尽力思索着下半年个展项目的形貌"(陈丹笛子);"艺术家被剥夺之后仍旧站立在废墟之上,因为他们可以从更加独立的立场再出发"(黄锐);"隔离状态遥远了彼此物理距离的同时,拉近了虚拟空间的距离"(王加加);"我们是否太自以为是,殊不知总有让你屈服的力量存在"(欧劲)。以上都是不同的祷词,封存于各作品中。

整个展览沉浸在宋琨《浪潮》(2018)所发出的电吉他和弦和底噪声音中,使得展览本身有情绪,不静默,但却晦涩,一如当我们进入祭坛、圣所时的感受。一字排开的架上绘画,仔细、规整地悬挂在白色的墙上,进一步地强调了展览仪式本身所带有"CLEAN"感,也把我们带入了展品如同祭品的想象。

王卫2011年的作品,引用上世纪6、70年代北京动物园中的信息牌样式,以原始3D的视觉效果来表现他的质问,"为什么",替这个富有仪式性的展览定调,附近廖国核的作品《无题(在天空中破裂的心)》(2017)从视觉上加强了这种调性,一旁已故艺术家陈劭雄的作品《信则有》(2009-2015),虽是表现2008年经济危机后的思考,但因为艺术家和画廊都不复存在,于是,产生了凭吊的意味。

还记得当时艺术家在博而励画廊西墙的高窗上,贴着世界上不同知名银行的宣传语,如"Citi never sleeps",使得观者只有在晴天的时候,在空荡荡的画廊空间中,得见在地板上的字影,一反画廊展品务实的商业逻辑,并以此来解释信仰与资本之间的关系—"只要你相信它就存在"。

不似"恶是"展上如同告示牌般的存在,蒲英玮的作品《卫⽣资源:清洁,援助,盥洗仪式》使用了2009年创刊的英语杂志《CHINAFRICA》(中国与⾮洲)不同期数的封⾯作为作品的底图。其中双⼿捧⽔的封⾯图片,佐以标题"宝贵的资源"(Precious Resource),既让人可以想到疫情期间的全民洗⼿消毒行为,也指代"给予"、"清洗"、"祈祷"的行为。在艺术家的认知中,"造成这些超越个体⽣命的绝对权⼒。也许这种权⼒是今天我们需要重估,需要'CLEAN'的"。于此,这场献祭还有一种抹除的意味。

其实,关于"CLEAN",还可以让人想到来自于对于不可见的创世者表达臣服、祈求的行动。那时候,被创世者指定的祭司,挑选健全、完整的祭物,以专注、严谨且繁琐的行为来完成献祭。如今独一唯一的创世者被遮蔽,使得这场献祭的主诉对象从缺,艺术生产与创作实践本身只能走向虚无。

在这样的时刻,"艺术"的意义与功用被反复地思考。早前坚固的营垒—艺术是为歌颂创世者而服务—崩坏,取而代之的是长时间在人层面上的自我歌颂与绘画观念上的翻转与推进。

曾经在二战后,也有艺术家再次回归这样的命题。被称为"世界巫师"的博伊斯,重新将艺术作品,能够治愈社会的得着,赋予在他的作品之中。那时他看到的是,艺术家除了质问,还可以提供医治,艺术作品可以是一个祭物,但这种自觉或者灵性的启示,在那之后很难看到再被提及。兴许是因为追求知性,求真的渴望压抑了灵性的发动。

艺术家的先知性,转为在人的社会层面上进行发声与延展时,我们所能得见的是像何云昌的作品《与君共对》(2020)—人的口鼻部分,被以黑色油彩覆盖,暗喻口罩,却没有口罩所带有的"安全"的功能。这是一种抗议,一种徒劳,也是一种存在境况。

回看798展览史,我们则很少有机会见到各个商业机构不约而同地以群展呼应当下时代给出的命题。从唐人艺术中心的群展"我是谁",蜂巢艺术中心的群展"恶是",再到SPURS Gallery的群展"CLEAN",都是以不同角度,如存在主义、现象学或者质性调查,都在此时分别对新冠病毒提出若有似无的反思。

而我们也都知道在北京画廊周来临之时,这些展览也都将不再存在,一切新常态正迈向常态走去。也许,这才是"CLEAN"这场展览所要祝祷的目的之一。—[O]