aaajiao

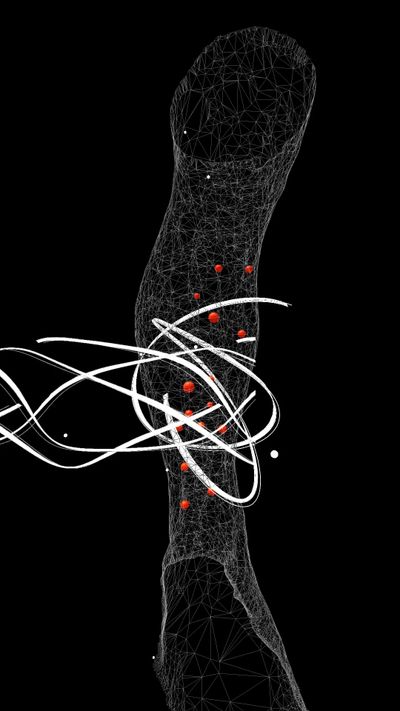

aaajiao。图片提供:徐文恺。

aaajiao。图片提供:徐文恺。

aaajiao(徐文恺)位于上海的工作室有一个S形门把手,在屋内有光时,把手和影子会形成一个∞符号,这让人想到1985年在蓬皮杜艺术中心的群展"非物质"(Les Immateriaux,展期:1985年3月28日至7月15日)展中曾经出现的一个怪异的"半实体半虚拟"的抄写员。用aaajiao的话来说:"今天,我们几乎找不到一个纯粹存在于物理或虚拟世界的对象"。事实上,aaajiao近年来的工作,似乎都与这种物理与虚拟共生与包裹下浮现的完形有关。

作为国内最为活跃的"新媒体艺术家"之一,aaajiao的履历已经被许多媒体详尽梳理—计算机学科背景,早年作为乐评人和"新单位"发起人的经历,和过去十年几乎每年一个个展的"劳模"式工作,同时,他的作品也被纳入媒体艺术的全球展览谱系之中,出现在波士顿ICA"1989年到今天:网络时代的艺术"(Art in the Age of the Internet, 1989 to Today,展期:2018年2月7日至5月20日)、巴塞尔电子艺术中心(HeK)的"非真实"(unREAL. the Algorithmic Present,展期:2017年6月8日至8月20日)、德国ZKM媒体艺术中心的"全方位:全控制和言论控制"(Globale: Global Control And Censorship,展期:2015年3月10日至2016年7月31日)等群展里。在近年来的个展"屏幕一代"(展期:2013年12月14日至2014年2月15日),"代号:aaajiao"(展期:2015年1月16日至3月8日),"用户、爱、高频交易"(展期:2017年5月27日至7月2日)和2020年即将在艾可画廊开幕的"洞穴模拟器"中,aaajiao长期关注技术与媒介—尤其是"数据"—对个体角色,行动和社会结构的穿刺与塑造,及其所衍生出的美学图景。

在许多人眼里,aaajiao始终是数字化、移动互联网、人工智能等"技术"的高级玩家,但在aaajiao看来,技术在他的地图里早已退隐,被压缩成纯粹的工具或风格,他更为感兴趣的,反而是"注意力"、"记忆"、"知觉的扩张"这些相较而言难以算法化的因素,并观照技术如何处理它们。他在一系列的作品中建构的对于"用户"和"bot"的讨论,实质上都是存在层面的自我问询,是对作为普世经验的科技环境之下,人的存在(和分布)状态,人与人之间情感关联的模式,以及人的边界的思忖。

1960年代兴起系统艺术的主要旗手杰克·伯纳姆(Jack Burnham,1931-2019)曾经提出"软件"已经由一个技术用语,成为一种隐喻。他认为"硬件"是来自实体物件的第一手的、直接的、肉身的经验,而"软件"则是通过大众媒介的渗透所浮现的,仰赖于模拟与再现的第二手经验。这一诞生于1970年代的怪诞比喻,似乎仍笼罩在今日我们对于数字性的思考上方。

aaajiao的作品里常见物质和数字的临界状态:如《观察者们》(2017-2018)里挤迫空间的透明PVC物体,抑或《视窗碑林》(2016)里矗立的灰蒙蒙金属墓碑。它们是被赋予物理材质的数字物,正如bot是溢出数字世界的思维。在柏林和上海的双重栖居中,aaajiao从未躲藏进"数字"的安全港,而是置身于肉身经验与基于模拟和再现的经验的胶着状态里—这或许是我们今天最大的现实,而aaajiao认知到它的焦虑与潜在力量,局部视野的完整与缩放后更大的残缺。就aaajiao近期的创作,Ocula与他展开一次对谈。

放在中国"新媒体"艺术家的光谱里,你有鲜明的独特性—最早被"新媒体",和互联网话题深深牵连,"屏幕一代"概念的提出和对"数据"的关注,但你同时也是一个综合性的知识获取者,如何让这些"科技外"的知识,通过你通常被设定的上述框架浮现出来?

我思考很多事情,只是用我擅长的方式呈现。科技在很多时候被压缩成为一种"工具",如果说到我自身艺术的范畴,其实科技成为了一种"风格",这种风格是可以不具有它本身的属性:我可以用科技的风格来聊灵性,去重新看待人类和社会的现状。

经过之前这么多年的工作,我把这种风格/工具用得熟练后,便可以改造它,制作新的工具,而关心的话题也比以前更丰富了。在创作的初期,我需要很多时间去了解科技本身,而到了今天,因为理解到了一定深度,我也变得更加自由。

遥望"代号:aaajiao",ID的概念在你近期的创作里,和你此刻的"自身"之间的关联发生了怎样的改变?或者说,2020年,你对于自己的线上身份和线下本体之间的关联,有何新的理解?

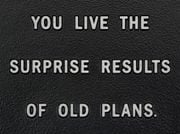

当时做那个展览时,那个代号反而像是一种前互联网时代,"你在网上叫什么"的代号。今天"aaajiao"这个名字,已经融合了我在线上的身份状况,也是我在线下最大被识别的可能。比较直观的感觉是,某种程度上,我在线上的赛博身份/形象极大地吞噬了我线下的存在。或者说,人们不自觉地也在认同:线上的形象才更可能能代表"你",而在线下的你,变得更弱化了。这个话题也是我想在之后的新的个展"洞穴模拟器"里讲的:用户(user)变成了bot,bot变成了player。这是一种细分。

从我的感觉上,我们正逐步失去我们线下的身份和形象。

可以看到在你的创作线索里,如《进度条》(2017)、《Org.a》(2016),"数据"作为一种具备时间性、物质性和经验性的材质,在反复出现。字体、电子邮件、文件名后缀、电脑桌面、进度条、"乱数假文"(Lorem ipsum),自身仿佛形成了一部微型的媒体考古史。有趣的是,这些媒介物自身都具备某种形式语言,有时甚至很强烈。比如一个旧的进度条放在那里便让人觉得莫名怀旧,但计算机时间设定的"梗"可能很少人能理解,你怎么处理"作品化"和这些媒介自身携带的形式语言之间的调和?

我在"作品化"层面有一条很重要的线索—在做很多东西时,我需要找到我关心的对象的元数据(metadata),亦即最本源的部分。我很多创作都是去剥离多余的部分,去找到那个不可切分的话题。因此当考虑电子遗留物时,我就会考虑字体,网站,甚至乱数假文。

当我们被机器训练的时候,我们看到的这些所谓的"文字",它的"元"(meta)状态到底是什么?它不是具体的文字,但它又是文字。乱数假文是用于排版的假文字,它是元素的填充,但没有含义,我用很多类似的方式去处理我感兴趣的对象的研究。这种方法在某种程度上已经呈现了它的作品性。

关于"媒介"的说法,我现在的理解是,其实"数据"本身就是媒介。而我刚才讲的元数据反而更是元素化的存在。数据是更抽象的,而能用元数据方式来归纳的对象,是更具体的数据集合。当然你也可以想象所有都是数据,在抽象情况下,是不能被测量或识别的,当它被作为元数据理解时,则成为了可以归类的对象。

从《事物》(2013)到《图腾》(2015)再到《我憎恨人但我爱你》(2017)里面的虚构角色,我始终觉得"身体"是你的一条潜意识的线—哪怕它们是想象中,被赋予了科幻叙事的身体。很想从你这里听到你对"身体"—尤其是在被过度讴歌的数字性版图里—的理解?

之前的这几件作品里,包括《身影》(2014-2015),都有涉及到身体:在某些时刻它只是形象,某些时刻它是数据(或者数据的对立面:非常具体的物质,不能被数据囊括的状况)。但是其实我对身体比较明确的想法是近两年做bot的时候,我认为它非常具体,但又非常容器化。在容器中,用bot的方式可以观察自己,碎片化的自己,外置的记忆。身体的容器性在bot上体现得最为极致。

关于"栖居"的问题,即便我们可以ID的形式分布地存在,但肉身在物理空间所面对的日常交流,街头巷尾的闲谈乃至天气变化带来的感受,还是非分布的。移居柏林后,另一个城市的"栖居"模式是否改变了你的工作模式,你所接触到的信息是否会更新你所关注的点?

柏林跟上海两个地方的双栖,反而让我把自己的工作模式更一致化了,调整到了更自如的状况。无论是刚来柏林的时候,还是"刚离开上海的时候",都会有"身体作为容器"所反映出来的不适感:害怕,不适应。

到了今天,我觉得这种环境变成了场景,它很像以player的方式,从一个场景到了另外一个场景,你可以同时观察到两个场景甚至多个场景的存在。所以当我能形成"观察player的人"的视角的时候,反而这种工作模式变得更自如了,或者说变得统一了。

2019年在"脑洞—人工智能与艺术"、"可善的陌生"分别展出了你相隔10年的两件作品,《人工智能, Goooooooooogle 渗透》(2019)和《Memory Vending Machines》(2009),第一件中,你维持了机器识别AVA系统的视觉语言,但"擦除"紫框里的信息,第二件作品里人们再熟悉不过的扭蛋机也是"空"的承载物,所谓的"纳米机器人嵌入记忆"更多依赖人们的想象。你在技术结构里主动"掏空"、"悬置"的那些东西是什么?

这个问题更像是"元数据"的反向。我们可以对元数据的对象做研究,我们也可以抛出它,去看元数据之外的东西到底是什么。或者说,刻意把元数据挖掉形成的"空",会逼迫我们想象和参与"关键之外"的东西,现在来看,我觉得我想呈现的是在这些元数据(最重要的,能被识别和研究的基础元素)之外的东西,它可能反而是多维度的"空":你的研究对象是空的,外面的场景也是空的,那这时候我们还能做什么,或者不能做什么。

我总是隐约觉得,近年流行的将人类放在相对微妙的"不那么重要"位置上的说法,和看似整体性的宏大批判中,流失了某种共情状态,比较好奇在你眼里,今天去看待"媒介"或者"技术"时的本质精神/态度是怎样的(本质重要吗)?

从2018、2019年做《观察者》(2017-2018)的视频和装置开始,我进行的都是更内观的工作。你要自己观察自己,还要去明白如何用观察自己的方式,去重新走访你的记忆系统:这包括你的肉身容器中的记忆,和在社交媒体上的外置记忆。

在艾可画廊的展览"洞穴模拟器"也是一个更走向内部的过程。我可能对上帝视角已经不再有执念,我认可我的用户身份后,我很难再以"管理员"(administrator)的身份看所有的事情。我很难再以抛离容器的方式去看某个对象,而那些能用这些方式去看待的事情,都是已经结束的事情,不是在运动中的。

如果我把媒介等同于数据的话,那其实在某种程度上,"媒介"已经不需要再被提出来,它已经跟数据在概念上合一了。它成为一种常态,这种常态不再是我特别关心的部分。而技术可能于我而言,是我可以去制造的工具,是观看方法和了解真相的方式,去体会所有新的问题。我会同时聊到科技和巫医、巫术和灵性的知识,我给自己现阶段的结论是:那都是一种探寻"真相"的方法。于个人而言,我认为"个人的真相是死亡",而群体的真相是什么?我暂时给不了答案,但我觉得它不是死亡。到今天,我所有的工作变得很自如,也变得很困难,因为我所有的心思都花在:如何看到我的真相。

而"我的真相"里,我更关心的是达到它的过程是什么。这里面还有什么事情我仍然好奇,仍然愿意分享。媒介和科技只是真相的注脚,它们在我所希望参与的寻找过程中,变得不那么重要了。它们被真相消解掉了。

能否更多地透露你所述的对记忆系统的走访,和"player"世界观,在"洞穴模拟器"里的表达?

在"洞穴模拟器"这个展览里,我关注到今天人们所使用的语言、图片和视觉系统的腐败,后网络甚至让这种视觉腐败变得很正义。因此我试图规避对现有视觉素材的大量使用。

《洞穴》(2020)这组作品里累积了我"有直接感受"的材料,比如人造记忆海绵、保温和防火材料,这些不经意发现的材料是高度人工合成的,与我们的生存关系也很大。在《自然》(2018-2019)中,我使用了很容易在运输中形成自然痕迹的材料—"痕迹"就像石头风化或者东西腐朽,它会勾回人的知觉。我在想,用"痕迹"的方式对材料进行处理,是否会是一种抗拒上述"语言的腐败"的可能。我不再绘制图像,而只是制造痕迹。它不是一个结果,而是一种训练。

在展览"用户、爱、高频交易"里,我提出"人的第一身份是用户","bot"的概念则关注于我们作为用户如何寻访我们的记忆系统。而在"模拟器"和"player"的逻辑里—我回到了大量的"过程"体验:人们如何在模拟器里建立一个完全真实的,属于自己的过程。我是player,也是观察player的人,就像你能看到电脑里被操作的自己,和操作着电脑的你。

在"洞穴模拟器"展览里,我希望创造的体验不是"堆积"(build up)的,甚至也不是发现(discovery),而是"既不建立,也不留下",它并不指向视觉结果,而是只在当下成立的"痕迹"。

如果我的身体不支持我体验时间的话,那么我的身份和视角可以代替我间接地把我们对时间的体验装进我们这个容器里。这些想法或许在当下还不属于人们共情系统的一部分,但我想它将来会是。我用我所有的方式来讲述它,这是我唯一能做的。—[O]